Huevas de rana

Así contado parece muy sencillo, ¿por qué es poco intuitivo? Piense el lector en que, en el fondo, lo que estamos diciendo es que, por ejemplo, algo tan sumamente complejo como es un ser humano (billones de células perfectamente sincronizadas) es el fruto de una serie de pequeños errores de réplica en nuestras cadenas de ADN (mutaciones), los cuales, a pesar de que en más del 99% de los casos son nocivos (o inútiles), alguna vez sirven para aumentar las probabilidades de supervivencia o reproducción del organismo. Somos un error tras de otro operando durante eones de tiempo.

El teólogo británico William Paley se preguntaba cómo era posible que algo tan sofisticado como un ojo humano ha podido surgir sin un proyecto previo, sin un diseñador que lo planificara. Eso sería como si nos encontrásemos un reloj en el desierto, y pensáramos que se ha formado espontáneamente, por la acción aleatoria de los agentes atmosféricos. Es complejo hacerse a la idea de que Darwin tenía razón.

Vale, ¿y qué tiene esto de polémico fuera del ámbito científico? Muchísimo, pero vamos a centrarnos en un par de ideas: primero, la teoría de la evolución contradice los textos bíblicos. En el Génesis se narra claramente que Dios crea el mundo en seis días y a distintos grupos de animales en varias tandas sin que exista ningún tipo de transformación de unas especies a otras. Es por ello que las diferentes iglesias mostraron rápidamente su total rechazo a las ideas darwinianas.

Darwin afirmaba que, por acumulación gradual de pequeñas variaciones, las siguientes generaciones se irán pareciendo cada vez menos a sus ancestros, llegando un momento en el que constituyan una nueva especie

En Inglaterra, el obispo anglicano de Oxford y miembro de la Royal Society, Samuel Wilberforce, fue uno de sus más tenaces opositores. Es archiconocido el duelo dialéctico que mantuvo con el gran defensor de Darwin del momento, Thomas Henry Huxley, en un debate en la Universidad de Oxford en 1860. Siempre se cuenta que Wilberforce, con muy mala uva, le preguntó a Huxley si era descendiente del mono por parte de su padre o de su madre.

Y segundo: la selección natural darwiniana es ateleológica, es decir, funciona ciegamente, sin seguir ningún proyecto ni plan prefijado. La consecuencia lógica más polémica es que el hombre está aquí por casualidad, no porque ningún Dios tuviera intención de que apareciera.

Si rebobináramos la historia de la vida como si de una cinta de VHS se tratara y le diésemos de nuevo al play, lo que veríamos sería muy diferente a nuestro mundo, apareciendo especies completamente diferentes a las actuales y, con casi total seguridad, sin que el ser humano apareciera entre ellas.

Tal y como ya nos dijo Copérnico siglos antes, no somos el centro del Universo, nuestro planeta es un punto insignificante en un cosmos inmenso. Ahora Darwin nos decía que no somos una especie privilegiada ni, esencialmente, diferente a las demás. Y para más guasa nuestros parientes evolutivos más cercanos eran los primates. Demasiadas cosas que aceptar para el siempre inseguro pero obstinado orgullo humano.

Darwinismo versus Creacionismo: el acalorado debate actual

A principios del XX, el debate científico estaba en cómo casar (o no) las teorías de Darwin con las recién descubiertas teorías de Mendel. El asunto terminó cuando en 1918, Ronald Aylmer Fisher probó matemáticamente el perfecto engranaje entre la selección natural y la genética mendeliana. Así nacía la teoría sintética de la evolución o el neodarwinismo o, dicho de otra manera, la columna vertebral de toda la biología contemporánea.

Definitivamente, Darwin había conquistado la comunidad científica. Ningún hombre de ciencia en su sano juicio debería poner en duda la teoría de la evolución… ¿Seguro? Para bien o para mal, vivimos en un mundo en el que cualquier cosa es posible.

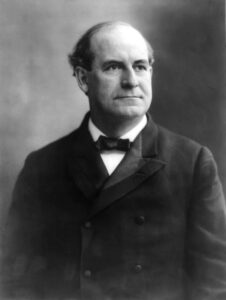

William Jennings Bryan, uno de los mayores detractores del darwinismo

En los muy cristianos Estados Unidos de América, se vio este avance de la credibilidad del darwinismo, desde ciertos sectores religiosos y políticos, como una amenaza. Así, el político William Jennings Bryan, un abogado presbiteriano del partido demócrata que fue candidato a la presidencia en tres ocasiones (y las tres perdió), pero que llegó a ser Secretario de Estado con Woodrow Wilson, pronunció en 1921 un famoso discurso titulado “La amenaza del darwinismo”, en donde alertaba a los jóvenes norteamericanos de los peligros de la teoría evolutiva para la fe cristiana, e incluso la culpaba de estar detrás de los estragos causados por la Primera Guerra Mundial recién terminada.

Debido a su influencia, en muchos estados comenzaron a debatirse leyes antievolucionistas y, en otros, se implantaron. En Tennessee, Mississippi y Arkansas se prohibió la enseñanza de la evolución en escuelas públicas, lo cual desembocó en 1925 en el tristemente famoso Scopes monkey trial (El juicio del mono), cuando en Dayton (Tennessee) se acusó al profesor de secundaria de 24 años John Scopes de enseñar ilegalmente el evolucionismo.

El fiscal, no pudo ser otro que el mismo Bryan y, al final, se condenó a Scopes culpable, teniendo de pagar una multa simbólica de 100 dólares. A pesar de que todo fue bastante teatral (de hecho se hizo una obra de teatro y varias películas sobre el juicio) y un medio de los empresarios locales para promocionar la economía de la pequeña Dayton (que, por aquel entonces tenía poco menos de dos mil habitantes), fue un tanto para los antievolucionistas que sembró precedente y jurisprudencia.

Sin embargo, en el plano científico, el darwinismo seguía cosechando triunfos a partir de figuras tan brillantes como Haldane, Sewall Wright (quienes junto a Fisher desarrollaron la genética de poblaciones) o el ucraniano Dobzhansky, famoso por su frase: “Nada tiene sentido en biología si no es a la luz de la evolución”. El culmen del éxito llegó cuando Watson y Crick descubrieron en 1953 la estructura del ADN. Ya no tenía ningún sentido explicar biología sin hacer mención a Darwin, por lo que, al final, las leyes antievolucionistas terminaron por declararse anticonstitucionales en 1968.

El fundamentalismo religioso necesitaba un nuevo impulso, y el relevo de Bryan lo va a tomar el ingeniero hidráulico Henry Madison Morris, quien, en 1970, funda el Institute for Creation Research y publica múltiples obras de corte creacionista (la más famosa quizá es The Genesis Flood de 1961, en donde intenta dar veracidad científica al mito del Arca de Noé).

El caso es que el creacionismo renace y se consigue que en 27 estados se equilibre la enseñanza de la evolución con la “ciencia del génesis”. Los profesores de biología estaban obligados a explicar la evolución biológica y el Génesis bíblico como dos teorías alternativas en igualdad de condiciones. Surrealista.

No obstante, Morris no consiguió convencer a la comunidad científica y, gradualmente, fue también perdiendo terreno en el ámbito legal. En 1982 en Arkansas y en 1987 en Louisiana, se declaró que enseñar evolución y relato bíblico en igualdad de condiciones era inconstitucional y, en general, inadecuado para una correcta educación científica. A partir de ese momento, todos los juicios ocurridos (1990, 1994, 97, 2000… aquí os dejo un enlace con la lista detallada) han dado la razón de una u otra manera al evolucionismo.

Un nuevo disfraz: el diseño inteligente

Después de las progresivas derrotas en ámbitos jurídicos y educativos, el creacionismo cambió de estrategia, intentando transformarse en algo más científico. Si no puedes con tu enemigo, únete a él. Es la popular teoría del diseño inteligente.

El asunto comenzó con la publicación de diversas críticas al neodarwinismo desde ámbitos pretendidamente científicos. Quizá sean precedentes las obras The mistery of life’s origin (1984) de Thaxton, Bradley y Olson, o The evolution: a theory in crisis (1985) del bioquímico Michael Denton.

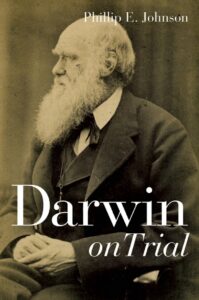

La figura de este momento fue Phillip E. Johnson, prestigioso abogado y profesor emérito en la Universidad de California en Berkeley, que se hizo famoso por su participación, al parecer brillante, en un debate celebrado en Weston (Massachusetts) en donde se citaron muchas de las figuras más importantes de ambos bandos.

A pesar de que el creacionismo haya querido adquirir una apariencia más científica, su rechazo por la propia comunidad científica sigue siendo unánime

Por el de los evolucionistas asistió el, también muy celebre paleontólogo, Stephen Jay Gould, uno de los grandes divulgadores de la evolución. Ignoramos cómo se resolvería el debate, pero animó a nuevos creacionistas a unirse a la militancia. Es el caso del bioquímico Michael Behe o el filósofo William A. Dembski.

Johnson publicó en 1991 Darwin on trial, quizá la obra más representativa del neocreacionismo actual. En general, en ella se subrayan las lagunas científicas que el darwinismo todavía tiene y se critica el naturalismo filosófico (postura que afirma grosso modo que solo hay que buscar causas naturales a los fenómenos, nunca causas sobrenaturales, es decir, que nunca hay que apelar a dioses, espíritus, fantasmas y cosas por el estilo) al que acusa de ateo y de profundamente erróneo, ya que si partes a priori de que ninguna explicación sobrenatural es válida, niegas a Dios desde el principio y nunca podrás mostrar su existencia.

El caso es que, a pesar de que el creacionismo haya querido adquirir una apariencia más científica, su rechazo por la propia comunidad científica sigue siendo unánime. La teoría de la evolución o el darwinismo, como toda gran teoría científica que pretende abarcar un gran abanico de fenómenos, tiene problemas y lagunas por resolver, pero eso no justifica que la rechacemos o, peor aún, que demos validez científica a la Biblia.

Paradójicamente, El origen de las especies no explicaba, para nada, el mismo origen de la vida, tema que, a día de hoy sigue siendo bastante misterioso (Hay hipótesis para todos los gustos. Incluso se habla de un posible origen extraterrestre). Otro tema peliagudo ha sido el del gradualismo.

Darwin afirmaba que las especies evolucionaban pasito a pasito a base de pequeñas variaciones, pero el registro fósil no parece mostrar que se haya dado un cambio progresivo y gradual, sino largos periodos de estancamiento en el que no hay prácticamente cambios, interrumpidos por periodos cortos de cambios abruptos. Jay Gould y Niles Eldredge llamaron la atención sobre este hecho con su célebre teoría del equilibrio puntuado.

Otros problemas serían la explicación del surgimiento de la célula eucariota para el que la teoría más aceptada, la endosimbiosis serial de Lynn Margulis, puede no encajar muy bien con el darwinismo; también está el tema del neutralismo o la deriva génica de Kimura (que quita mucha importancia a la selección natural en el proceso evolutivo), el de la trasmisión horizontal de genes (que rompe la tradicional visión vertical), o el de ciertas nuevas investigaciones novedosas que parecen despertar cierta visión neolamarckista. Una obra donde podemos encontrar una visión muy completa de toda esta problemática es en Los retos actuales del darwinismo de Juan Moreno.

No obstante, parece que, en general, no hay razones suficientes para descartar el darwinismo. La mayoría de los autores piensan que gran parte de sus problemas pueden afrontarse perfectamente y, en el peor de los casos, el darwinismo podría matizarse o completarse con otras teorías, pero nunca abandonarse.

Es más, todos estos problemas deberían incitarnos a profundizar aún más en él. Pero, a lo que bajo ningún concepto puede renunciarse es a la misma evolución. El darwinismo puede entenderse como una teoría acerca de cómo funciona la evolución y, como tal, puede ser correcto o incorrecto, pero la evolución es, a todas luces, un hecho. Ni el más brillante y convincente defensor del creacionismo debería poder persuadirnos de que la evolución no ha sucedido.

¿Qué deberíamos encontrar para demostrar que la evolución es falsa? El Museo de Historia Natural de Washington D.C. es el más grande del mundo en lo que a paleontología se refiere, albergando más de cuarenta millones de fósiles. Una prueba que refutaría la evolución sería encontrar entre todos esos huesos los de especies que, por sus características, no pudiesen pertenecer al periodo en el que aparecen.

Por ejemplo, si encontrásemos el esqueleto de un caballo en pleno devónico o un tiranosaurio en el precámbrico, sencillamente eso, serían pruebas que refutarían la evolución. Sin embargo, en los cuarenta millones de fósiles del museo no hay nada parecido. Tenemos entonces cuarenta millones de pruebas a favor… ¿no es suficiente para admitir la evolución como un hecho?

Sobre Santiago Sánchez-Migallón Profesor de Filosofía atrapado en un bucle: construir una mente artificial, a la vez que construye la suya propia. Fracasó en ambos proyectos, pero como el bucle está programado para detenerse solo cuando dé un resultado positivo, allí sigue, iteración tras iteración. Quizá no llegue a ningún lado, pero dice que el camino está siendo fascinante. Darwinista, laplaciano y criptoateo, se especializó en Filosofía de la Inteligencia Artificial, neurociencias y Filosofía de la Biología. Es por ello que algunos lo caracterizan de filósofo ciberpunk, aunque esa etiqueta le parece algo infantil. Adora a Turing y a Wittgenstein y, en general, detesta a los postmodernos. Es el dueño del Blog La Máquina de Von Neumann y colabora asiduamente en Hypérbole y en La Nueva Ilustración Evolucionista.

La historia de una de las ideas más peligrosas jamás pensada: la teoría de la evolución

18/07/2021