Actualizado 14 mayo 2019

La teoría de la evolución por selección natural propuesta por Charles Darwin en El Origen de las especies es una de las teorías más revolucionarias de la historia, tanto, que más de un siglo después de ser propuesta, aún suscita polémicas y arduos debates y, a pesar de su aparente simplicidad, todavía no la hemos comprendido en todas sus dimensiones.

No es casualidad que el filósofo norteamericano Daniel Dennett titulara una de sus obras La peligrosa idea de Darwin, haciendo hincapié en esta idea. Vamos a acercarnos a su historia.

El siglo XIX en el bando de los malos

A principios del siglo XIX dominaba todavía en la recién nacida biología dos teorías acerca de la evolución de las especies: el fijismo y el catastrofismo (ambas resumidas en el creacionismo). La primera, firmemente representada por el prestigioso naturalista sueco Karl Von Linneo, sostenía lo que se había pensado desde el comienzo de los tiempos (lo que ya pensaban Aristóteles, Teofrasto o Plinio): las especies han permanecido inmutables, fijas, desde siempre. No hay evolución de ningún tipo. Desde que Dios creó a los caballos, una yegua siempre ha parido caballos, y aunque unos caballos pueden diferir unos de otros, nunca lo suficiente para que la yegua dé a luz a otra especie diferente.

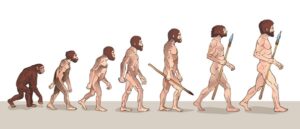

Es curioso el caso de que Linneo, en su obra fundamental, su Systema naturae (1735), ya catalogaba al hombre entre las demás especies de animales. Va a ser el primero en hablar de homo sapiens y de ubicarnos entre los demás primates. Al hacerlo, sin querer, va a inaugurar el fructífero debate acerca del origen biológico del hombre. Sin embargo, su postura fue siempre muy clara: el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, no ha evolucionado de ninguna otra criatura previa. Nunca pensó que las similitudes entre hombres y monos, significaban la evolución desde un ancestro común.

Es más, Linneo va a ser pionero a la hora de clasificar las especies. Antes de él, los animales y las plantas se catalogaban en función de su zona geográfica o de su utilidad, por ejemplo, culinaria o farmacológica. Linneo clasificará las plantas por sus mecanismos de polinización y fructificación y, al hacerlo, establecerá parentescos evolutivos entre plantas (verá que hay plantas con mecanismos similares porque han evolucionado unas de otras). No obstante, aquí no verá rastro alguno de evolución, sino solo la grandeza de la mente de Dios al haber diseñado a sus criaturas siguiendo unos determinados planes. Una lástima, estaba muy cerca.

La segunda teoría era el catastrofismo, egregiamente representado por Georges Cuvier, grandísimo paleontólogo, fundador de la anatomía comparada y uno de los hombres más brillantes de su época.

Cuando el registro fósil empezó a agrandarse (fueron proliferando las excavaciones y se iban encontrando más y más especies), pronto se encontraron muchísimos fósiles de seres extintos ¿Qué razón habría para ello? ¿Por qué Dios habría creado especies si luego las iba a extinguir? El catastrofismo sostenía que durante la historia geológica de la Tierra habían ocurrido multitud de catástrofes (como bien narra la Biblia con el diluvio universal) que habían producido extinciones masivas. La Biblia está llena de grandes siniestros y cataclismos, por lo que el catastrofismo no solo mantenía el fijismo, sino que lo hacía, si cabe, más cristiano aún.

Pero pronto apareció otro problema con los fósiles: en estratos recientes aparecían especies que no estaban en estratos más antiguos, es decir, que habían aparecido posteriormente. Si Dios había creado el Cosmos de una vez… ¿de dónde salían esos organismos? Aquí Cuvier se basó en una nueva formulación del catastrofismo ya elaborada por el suizo Louis Agassiz: la teoría de las creaciones sucesivas. Dios había repoblado periódicamente la Tierra creando nuevas tandas de especies. El relato del Génesis lo corroboraba: Dios no creó todo de una vez, sino que eran seis días de creaciones sucesivas. El registro fósil no hacía más que verificar la Biblia.

El siglo XIX en el bando de los buenos

Al contrario de lo que cree mucha gente, la teoría de la evolución existía mucho antes que Darwin (Incluso algunos griegos habían especulado ya con ella). Su mismo abuelo, Erasmus Darwin, había defendido ya la idea. Otros, como Buffon, habían especulado con ideas similares, si bien, las exponían solo a modo de hipótesis o conjetura. Sin embargo, durante toda la época ilustrada hasta comienzos del XIX, no había nada sólido, ni una teoría bien pergeñada ni datos empíricos que la respaldasen.

El primer gran defensor de la evolución va a ser Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet Chevalier de Lamarck (molan los pomposos nombres de la nobleza francesa). Lamarck publica en 1809 su Philosophie Zoologique, obra que situará la teoría de la evolución dentro de la ciencia moderna.

En ella no solo se critica con rotundidad al fijismo y al catastrofismo de Cuvier, sosteniéndose la evolución sino que, por primera vez, se va a proponer un mecanismo evolutivo, se va a intentar explicar cómo evolucionan las especies: serán las leyes de Lamarck que todos hemos estudiado en el instituto, a saber, que el uso desarrolla el órgano y el desuso lo atrofia, y que los caracteres adquiridos en vida son heredados por la siguiente generación.

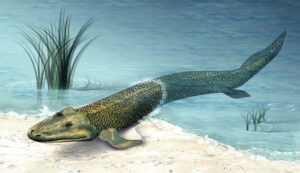

Siempre se usa el ejemplo de la jirafa para explicar esto, así que, por fastidiar, voy a utilizar otro diferente. Pensemos en el momento de la historia biológica en el que los peces conquistan la Tierra. Viajamos en el tiempo hasta hace unos 375 millones de años. Nos vamos al Devónico. Desde su descubrimiento en 2004, se considera al Tiktaalik como el “eslabón perdido” entre peces como el Panderichthys y tetrápodos (animales con cuatro patas) como el Ichthyostega, es decir, será una de las especies que salga de las profundidades de los mares para adentrarse en tierra firme.

Si observamos su morfología vemos que es un pez con cierto aire de cocodrilo, pero lo más interesante es que es una mezcla de pez y cuadrúpedo: tiene branquias pero también tiene pulmones, puede mover su cuello (ningún pez puede hacerlo) y si nos fijamos en sus extremidades son aletas pero… ¡tienen hombros, codos y muñecas! Son aletas que también sirven para caminar.

Tiktaalik, considerado como el “eslabón perdido” entre peces y animales terrestres

¿Cómo explicaría Lamarck tan extraña fisionomía? Primero tendríamos peces carnívoros viviendo en aguas superficiales. Muchas presas se encontrarían en la orilla por lo que, a veces, convendría dar pequeños saltos para adentrarse un poco en tierra firme. Así, tales peces fueron desarrollando unos pulmones que, cada vez, les permitieran pasar más tiempo fuera del agua, así como unas articulaciones y, en general, una estructura ósea más apta para aventurarse en el mundo sólido. Su descendencia heredó estos nuevos desarrollos dando lugar a una nueva especie mucho mejor adaptada que la anterior al ecosistema.

La explicación parece convincente, y de hecho suele serlo más que la explicación darwiniana. Cuando en clase hablo de Lamarck y de Darwin, los alumnos aceptan cómodamente el primero pero tienen serias dudas del segundo. Les cuesta entender cómo es posible que Lamarck estuviera equivocado y fuese Darwin el que, finalmente, tuviera razón.

Y es que el darwinismo es muy poco intuitivo, tanto, que el propio Darwin murió siendo lamarckista (y es que no hay contradicción aparente entre ambas teorías) e, incluso intentó explicar la herencia de los caracteres aprendidos con su fantasiosa teoría de la pangénesis. Sin embargo, Lamarck estaba equivocado: no es el uso continuado el que hace que se desarrolle un órgano ni el desuso lo atrofia hasta su desaparición. Ni tampoco los caracteres adquiridos en vida son heredados por los descendientes. Es una pena porque sería maravilloso.

Imagine el lector lo genial que sería que si uno viene de una familia que ha practicado culturismo durante varias generaciones, ya nacería musculoso o con mucha facilidad para desarrollar los músculos. O imagine de una familia de artistas o de matemáticos… Pero no, tal y como demostró August Weismann, el último gran darwinista del siglo XIX, lo que aprendieron tus ancestros se perdió con su fallecimiento.

Una de las carencias del lamarckismo era que carecía de base experimental, por lo que había que probarlo y eso parecía bastante sencillo: si cortas el rabo a varias generaciones de ratas, según Lamarck, tenderían a ir naciendo ratas con el rabo progresivamente más corto. Weismann lo probó y, naturalmente, observó que esto no ocurría. El lamarckismo quedaba refutado.

No obstante, la teoría de Lamarck tuvo muchos méritos. En primer lugar expuso una teoría puramente mecanicista de la vida y de la evolución. Para Lamarck, los organismos son materia estructurada de una determinada manera y no hay ninguna energía o fuerza vital “mágica” que insufle vida a la materia inerte o que guíe el proceso evolutivo.

Y, en segundo lugar, ofrece por primera vez un mecanismo evolutivo que, aun siendo erróneo, ya habla de adaptaciones al medio o de la importancia del ecosistema a la hora de conformar la fisiología de los organismos. Lamarck fue un magnífico predecesor de Darwin, como bien reconoció en múltiples ocasiones el inglés.

Hágase la luz: Sir Charles Darwin y Alfred Russel Wallace

Más de veinte años después de su mítico viaje en el HSM Beagle, Charles Darwin publicó El origen de las especies. Y es que Darwin era un hombre bastante prudente al que no le gustaba demasiado la polémica ni la notoriedad pública, consecuencia evidente de la publicación de una obra tan explosiva para su época (y todavía para la nuestra).

Fue cuando otro naturalista, el también británico Alfred Russel Wallace, le envió una carta en la que le exponía una teoría muy similar a la suya, cuando Darwin se apresuró a publicar el libro temiendo que la posteridad reconociera solo a Wallace como creador de la teoría. En un gesto de nobleza, a Wallace nunca le importó que la mayor parte del mérito se lo llevara Darwin.

El libro fue todo un éxito editorial para ser un libro científico (invito a echarle una ojeada. Es un ladrillo bastante aburrido) y la polémica explotó por doquier. Amigos y colegas naturalistas de Darwin, pronto condenaron rotundamente la obra, desatándose un candoroso debate por todo el continente.

¿Qué tenía la obra de Darwin para ser tan polémica? Si habíamos dicho que la teoría de Lamarck carecía de pruebas suficientes (de hecho por eso la mayor parte de los naturalistas seguían siendo fijistas y catastrofistas a pesar de ella), Darwin expone en El origen de las especies una gran batería de evidencias procedentes además de diversos campos: cría artificial, embriología, anatomía comparada, paleontología… Desde ese momento la teoría de la evolución dejaba de ser una mera conjetura más o menos descabellada, para ser una teoría científica en pleno derecho. Rebatirla requeriría ahora mucho más esfuerzo.

Y en segundo lugar, y esto es lo propiamente original de Darwin, expone un nuevo mecanismo evolutivo: la selección natural, la que, como explicábamos antes, aunque es muy sencilla resulta muy poco intuitiva como explicación de la evolución.

La selección natural darwiniana es ateleológica, es decir, funciona ciegamente, sin seguir ningún proyecto ni plan prefijado. La consecuencia lógica más polémica es que el hombre está aquí por casualidad

Darwin subraya que todas las especies tienen un número mayor de crías que las que pueden sobrevivir. Pensemos en las moscas. Una mosca común (Musca domestica) pone unos 120 huevos. Si convenimos en que cada mosca solo vive una generación y que la mitad de los huevos darán machos, en seis generaciones tendríamos más de noventa y tres mil millones de moscas… Si todas sobrevivieran, en unas semanas el planeta estaría absolutamente invadido… Evidentemente, la mayoría de ellas mueren debido a múltiples causas (falta de alimento, depredación, inclemencias climáticas, etc.) pero, ¿cuáles mueren y cuáles no?

Imaginemos a un predecesor del Tiktaalik. Como buen pez pone huevos y no todas las crías que de ellos salen pueden sobrevivir, al menos, el tiempo suficiente para reproducirse. Las crías no serán todas iguales: unas serán un poquito más grandes, otras un poquito más robustas, otras tendrán tal o cual hueso un poquito más largo o más corto, tal o cual músculo, tal o cual órgano interno… El caso es que es posible que uno de esos rasgos les otorgue cierta probabilidad más de supervivencia que a sus hermanas. Así, la cría que nazca con una de esas pequeñas variaciones estará mejor adaptada al entorno, será más apta.

Pongamos que tenemos un pez que nace con un poco más de capacidad pulmonar que sus congéneres. Con esa mayor capacidad puede aguantar más tiempo fuera del agua, por lo que puede adentrarse más en la tierra y cazar presas que los otros peces no pueden cazar. Su mayor capacidad pulmonar será una adaptación al medio que aumentará sus posibilidades de supervivencia.

Además, esta nueva capacidad se hereda y sus crías nacerán con ella. Darwin afirmará que, por acumulación gradual de pequeñas variaciones, las siguientes generaciones se irán pareciendo cada vez menos a sus ancestros, llegando un momento en el que constituyan una nueva especie (cuando si juntáramos a dos especímenes no puedan dar descendencia).