Los aztecas creían que habían existido cuatro edades, o «soles», previas a aquella en la que ellos vivían.

Cada una de estas edades había sido destruida por un cataclismo, posibilitando que la siguiente desarrollara formas de vida más evolucionadas.

Así, en la primera edad, o «sol de agua», los hombres habían sido creados de ceniza y, destruidos por el agua, se convirtieron en peces; en el cuarto sol, los hombres se transformaron en monos.

Los aztecas vivían en el quinto sol, o «sol de movimiento», en el que habían sido creados el hombre y el maíz.

Pensaban que de ellos dependía que el universo siguiera existiendo, porque, si el Sol no se alimentaba, no tendría fuerza para mantenerse vivo.

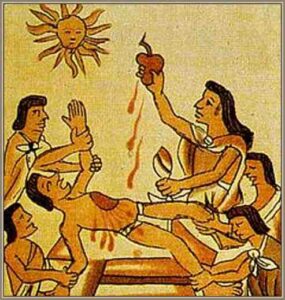

Para evitar la muerte del Sol, realizaban constantes sacrificios humanos, ofreciendo la sangre a los dioses, porque creían que ella les proporcionaba la energía vital.

En su forma de interpretar el mundo se reflejaban también dos preocupaciones fundamentales: el cambio de «las cosas» y la muerte.

Pensaban que todo lo que rodea al hombre, lo que es hermoso y bueno, como las plumas del Quetzal, las doradas mazorcas del maíz, los rostros y corazones de los amigos, estaban destinados a cambiar y terminar; por eso valoraban la creación artística como medio para superar la angustia que ocasionaba el fin de las cosas.

En realidad, lo que llamamos Imperio Azteca era una federación de tres ciudades, Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopán, aunque los aztecas de Tenochtitlán tenían la hegemonía en el estado, que iba evolucionando también hacia un verdadero imperio centralizado.

Pero era evidente que la falta de vías de comunicación y de animales útiles para el transporte impedía las campañas militares a regiones algo alejadas.

Sus dioses en parte eran transformaciones de concepciones totemistas primitivas y evolucionadas al contacto con los pueblos encontrados y sometidos.

El carácter mágico de la mayoría de ritos es evidente y con frecuencia han conducido a lo que se llama nagualismo, creencia en espíritus protectores individuales.

Entre los mitos que se nos han conservado destaca el de la creación, que supone la existencia de cuatro soles sucesivos, o sea cuatro creaciones que fracasaron, terminando en tremendas catástrofes que convirtieron a los hombres en peces, diversos animales y monos.

Por fin, la quinta creación, gracias al sacrificio de varias divinidades, tuvo éxito y se logró el hombre.

Fiestas y celebraciones religiosas eran constantes.

Pero el rasgo dominante de la religión centroamericana y concretamente la azteca es el sacrificio humano, en el que ningún otro pueblo de la Tierra logró tan alto grado de especialización y refinamiento.

Los dioses mexicanos nos aparecen como sedientos de sangre, lo que obligaba a toda clase de sacrificios para tenerlos satisfechos.

No es extraño, pues, que los propios sacerdotes tuvieran que mutilarse o herirse y dar también su sangre para aplacar a sus divinidades.

Además habían de practicar oraciones, ayunos, purificaciones, danzas, etc., canto de himnos, danzas fálicas entre otras, etc.

► EL SACRIFICIO

El sacrificio corriente era el que se realizaba en lo alto del teocalil y en él el sacerdote abría el pecho a la víctima con un cuchillo de sílex para sacarle el corazón, que se dejaba en un recipiente, el cuauxicali, y el cuerpo se arrojaba desde lo alto del templo.

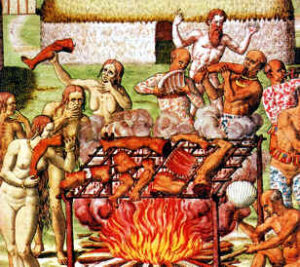

No era infrecuente el canibalismo con los cuerpos de las víctimas.

Pero el sacrificio podía adoptar muchas otras formas.

Así, se podía despellejar a la víctima y colocarse el sacerdote la piel obtenida, como ocurría en el culto a Xipe-Topec.

O bien la víctima había de luchar con uno o varios guerreros atada a una gran piedra. O se le mataba a flechazos, lo que constituía un rito de fecundidad.

Tlaloc requería el sacrificio de niños, mientras otros dioses pedían jóvenes o vírgenes.

Tetzcatlipoca era más complicado, pues había que ofrecerle a un joven que durante un año había sido venerado como si fuese el dios mismo y al que se sacrificaba el día de la fiesta de mayo, en que el sol pasaba por el cénit de la capital.

En algunas ocasiones se sacrificaban animales.

Se nos ha conservado el dato de que la consagración del gran templo a Huitzilopochtli por Ahuitzol exigió setenta mil víctimas.

No es extraño, pues, que los sacrificadores formasen la capa superior del sacerdocio, aunque no faltaban los chamanes, médicos y brujos, los músicos y los adivinos.

Se cree que pasaban de cinco mil los sacerdotes que vivían en Tenochtitlán.

El mayor número de sacrificios tuvo lugar en Tenochtitlán, una ciudad construida en las islas de un lago, en el Gran Templo dedicado a Huitzilopochtli, dios del sol y de la guerra.

Docenas o incluso centenares de prisioneros drogados subían hasta la cima de la pirámide.

Una vez allí, a la vista de los dioses y de la ciudad, un equipo de sacerdotes cogía cada uno una extremidad o cabeza y arrojaba la víctima hacia abajo.

El sacerdote que ejecutaba el sacrificio serraba el pecho del prisionero con un cuchillo de obsidiana y extraía el corazón del prisionero todavía palpitante para, a continuación, quemarlo.

Después, el sacerdote empujaba el cuerpo gradas abajo, donde era descuartizado, troceado, asado y trinchado.

El propietario del prisionero sacrificado recibía los mejores cortes de carne para que pudiera servirlos en un banquete familiar, mientras que las masas se alimentaban del guiso que se hacía con las sobras.

Los pumas, lobos y jaguares del zoo roían los huesos.

Otro ritual conocido con el nombre de «desollamiento de hombres» se celebraba en honor del dios Xipe Totee.

Empezaba con la habitual extracción de corazones en lo alto de la pirámide, tras lo cual se descuartizaban los cuerpos para el festín familiar.

Al día siguiente, a un prisionero se le concedía el honor de ser amarrado a una piedra y, con armas romas, tenía que defenderse de cuatro caballeros águila y jaguar, que tenían armas afiladas, por lo que el resultado del combate nunca planteaba dudas.

Después de matar al prisionero, los sacerdotes lo abrían en canal y los oficiantes se lo comían.

Su patrocinador llevaba un cuenco de sangre a todos los templos para pintar las bocas de los ídolos.

Después solía llevar puesta la piel del muerto durante veinte días mientras se pudría.

Por último, se desechaba ritualmente la piel en una cueva del templo y el oficiante quedaba purificado.

En Tlaloc los niños eran sacrificados al dios de la lluvia. Los niños que nacían con ciertos rasgos físicos en días astrológicamente importantes eran muy apreciados, no obstante, cualquier niño valía.

Los degollaban después de que el sacerdote les hubiera hecho llorar y recogido sus lágrimas.

A diferencia de otros sacrificios, que se consideraban ocasiones festivas, los aztecas acompañaban la matanza de niños con fuertes lamentos, y los sacerdotes lo juzgaban un asunto sucio y lúgubre.

Los aztecas evitaban los lugares en los que se celebraban los sacrificios de niños siempre que podían.

Las mujeres eran sacrificadas a la diosa madre, Xilonen.

La mujer destinada al ritual se convertía en aquella diosa y era decapitada mientras bailaba.

A continuación era desollada.

Se le extraía el corazón y lo quemaban. Un guerrero recibía el honor de llevar la piel de la mujer durante un año y así se convertía en la diosa.

Las víctimas dedicadas al dios del fuego, Xuihtecuhutli, eran sedadas y arrojadas al fuego.

A continuación los sacerdotes los pescaban con un gancho, chamuscados pero vivos, y los arrastraban fuera de la hoguera para poderles extirpar los corazones palpitantes.

Si buscamos a alguien a quien culpar de los sacrificios a gran escala de los aztecas, un candidato podría ser Tlacaclel, consejero jefe de tres sucesivos gobernantes.

Un cronista español escribió que dicho individuo «inventaba sacrificios diabólicos, crueles y aterradores».

Tlacaelel supervisó la nueva dedicación del Gran Templo por parte del rey Ahuitzotl en 1487 durante la cual las víctimas del sacrificio formaban cuatro filas que se extendían a lo largo de las calzadas que unían las islas de Tenochtitlán.

Fueron necesarios cuatro equipos y cuatro días para matar a todos los prisioneros porque la sangre se encharcaba y coagulaba en la base de la pirámide.

Historiadores posteriores han intentado convertir estos datos en números reales, proponiendo primero la cifra de unas 80.000 víctimas, pero hoy en día se calcula que el número podría oscilar entre 14.000 y 20.000.

Uno de los libros de viaje más conocidos de la Edad Alta Media fue el Libro de las Maravillas del Mundo de Juan de Mandeville (escrito entre 1357 y 1371), que influyó tanto a Cristóbal Colón como a Américo Vespucio.

En su libro, Mandeville describía una serie de monstruos que vivían más allá del mundo conocido, incluidos los gigantes de un solo ojo llamados cíclopes, las criaturas con una sola pierna llamadas esciápodos y los temibles anthropophagi, que tenían la boca en el centro del pecho.

► MOTIVOS NO FALTABAN:

Uno de los primeros puntos planteados por los estudiosos de estas culturas fue que semejante número de sacrificios requería permanentes víctimas: ¿cómo se conseguían?.

Los aztecas iniciaron con estos fines las «guerras floridas».

En tiempos de Tlacaélel -cortesano consejero de los reyes Itzcóatl y Motecuhzoma Ilhuicamina- se organizaron luchas periódicas contra otros señoríos.

Como los pueblos sometidos al imperio azteca ofrecían productos para evitar el sacrificio, los mexicas debieron ensanchar sus dominios a las lejanas tierras de Guatemala, Oaxaca y Chiapas.

Fray Bartolomé de las Casas señala que los aztecas, pueblo muy religioso, sacrificaban a sus dioses lo más preciado: la vida humana.